基本情報

外国人技能実習「介護」職種要件|受け入れのポイント・制度の現状

2025.04.01 2025.05.28

介護業界の人材不足が深刻化するなか、外国人技能実習制度を活用した人材確保が注目されています。特に「介護」職種は2017年に技能実習制度へ追加されて以降、受け入れが進んでいる分野です。

この記事では、技能実習生の受け入れに必要な要件や手続き、制度の現状について詳しく解説します。実習生が円滑に活躍できる環境を整えるためのポイントも参考にしてみてください。

技能実習制度の概要

技能実習制度は、日本国内のさまざまな産業で外国人が技術を学び、実務を通じて習得するための仕組みです。企業が実習生を受け入れるには、監理団体や実習計画の認定など、一定の手続きを踏むことが必要です。

それでは、技能実習制度の目的や背景などについて詳しくみていきましょう。

技能実習制度の目的

技能実習制度の目的は、外国人が日本の高度な技術や専門知識を実務を通じて習得し、母国の産業発展に貢献することです。技能実習生は、一定の期間、日本企業や事業所で技能実習をおこない、業務に必要な技術を体系的に学びます。受け入れ企業は、単なる労働力としてではなく、実習生が確実に技能を習得できるよう適切な指導やサポートをおこなわなければなりません。

技能実習制度は、日本国内の人手不足を補うことを目的とした制度ではなく、国際貢献の一環として位置付けられています。そのため、実習期間中の教育体制や実習計画の認定、適正な労働環境の確保が重要視されており、受け入れ企業には制度の趣旨を十分に理解した上での正しい運用が求められるのです。

技能実習制度の背景

技能実習制度の背景には、日本の人手不足と国際貢献のふたつの観点があります。

1つ目は、日本の多くの産業では労働力の確保が課題ということです。、建設業や介護業などでは、深刻な人材不足が続いており、この状況を回避するため、技能実習生の受け入れを進め、各業界で実践的な技能実習がおこなわれるようになりました。

2つ目は、この制度は「発展途上国への技術移転」をもともと目的としていました。単なる労働力確保の手段ではなく、正しい運用が求められます。しかし、現場では監理団体の管理体制の不備や、受け入れ企業による過重労働、不適切な待遇などの問題が指摘されることもあります。そのため、技能実習生が適正な労働環境のもとで実習をおこなえるよう、受け入れ企業や監理団体の管理が不可欠です。

在留資格区分

技能実習制度における在留資格区分は、「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つに分かれています。

まず、日本に入国した技能実習生は、技能実習1号として基礎的な技能を学びます。この期間中、受け入れ企業や監理団体のもとで指導を受け、一定の要件を満たすことが必須です。その後、所定の実技試験に合格すれば、技能実習2号へ移行できます。

技能実習2号では、より高度な技術の習得が求められます。さらに、優良な受け入れ企業や監理団体のもとで要件を満たせば、技能実習3号への移行も可能です。また、技能実習2号を修了した技能実習生は、「特定技能」へ移行する選択肢もあります。特定技能では、技能実習とは異なり、より専門的な技術を活かして働くことが可能です。

このように、技能実習は段階的に進行し、各段階で適切な試験や実技試験を受けることが求められます。それに対し、受け入れ企業や監理団体は制度の趣旨を理解し、明確な管理とサポートをおこなわなければなりません。

滞在期間

技能実習制度における滞在期間は、技能実習の進行段階によって異なりますが、最長5年間とされています。それぞれの期間と内容は、以下のとおりです。

技能実習1号(1年間)

技能実習生は、まず技能実習1号として日本に滞在し、基礎的な技能を学びます。この期間では、受け入れ企業や監理団体の指導のもと、実務に必要な知識や技術を習得し、適応力を高めることが求められます。

技能実習2号(最長2~3年間)

1号の期間を修了し、所定の実技試験に合格すると技能実習2号への移行が可能です。2号の滞在期間は一般的には最長2年間ですが、一部の職種では最長3年間の滞在が認められています。

技能実習3号(最長2年間)

2号を修了し、優良な受け入れ企業や監理団体のもとで一定の要件を満たした場合、技能実習3号への移行が可能です。3号の滞在期間は、最長2年間で、技能実習1号から通算すると技能実習制度のもとでの滞在は最長5年間となります。

このように、技能実習制度の滞在期間は、各段階の移行条件を満たすことで延長可能となり、最長5年間の技能実習が認められています。その後、特定技能への移行を選択することで、日本でのさらなるキャリア継続も視野に入れることができます。

介護分野の受け入れ状況

高齢化が進む日本社会では、外国人介護人材の確保は急務です。しかし、介護分野での受け入れには、一定の要件が設けられており、監理団体や受け入れ施設がしっかりとした支援体制を整えることが求められます。

それでは、介護分野の技能実習生受け入れ状況や課題、今後の展望について詳しくみていきましょう。

技能実習生受け入れ申請実績

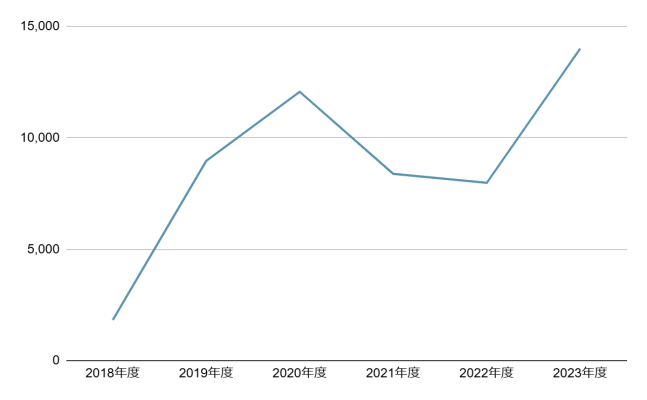

外国人の技能実習生を受け入れる事業所の数は年々急増しています。なかでも、介護職の人材不足解消を目的とした介護技能実習生の受け入れが拡大しています。

直近の技能実習計画の新規認定件数は、以下のとおりです。

| 技能実習計画の新規認定件数(件) | |||||

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

| 1,823 | 8,967 | 12,068 | 8,384 | 7,982 | 14,006 |

(参照元:外国人技能実習機構)

コロナウイルス感染症の影響で減少した年もありますが、大幅な増加が確認されています。さらに、既存の計画に基づき受け入れ枠の追加をおこなう事業所も増えています。

また、2021年度に実施された「介護分野における技能実習生等の活用状況に関する調査」によると、「技能実習生を受け入れた」または、「受け入れ予定のある事業者」がその理由として最も多く挙げたのは「当座の介護職員不足を解消したかった」で75.1%を占めました。

次いで、「日本人介護職員へのよい刺激になると思った」が58.1%、「介護業務への意欲が高い人材を集めたかった」が34.0%という結果となっています。

(参照元:厚生労働省)

このように、外国人の介護技能実習生の受け入れは、介護現場の人材不足解消だけでなく、職場の活性化や意欲的な人材確保の手段としても注目されています。

他の在留資格との実績比較

日本の介護職における外国人人材の受け入れには、「技能実習」「特定技能」「EPA介護福祉士・候補者」、「在留資格「介護」」の4つの制度があります。

それぞれの在留者人数は、以下のとおりです。

| 在留資格 | 在留者数 |

| EPA介護福祉士・候補者 | 3,186人(うち資格取得者587人) ※2024年3月1日時点(国際厚生事業団調べ) |

| 「介護」 | 9,328人 ※2023年12月末時点(入管庁) |

| 技能実習 | 14,751人 ※2023年6月末時点(入管庁) |

| 特定技能 | 28,400人 ※2023年12月末時点(速報値)(入管庁) |

(参照元:厚生労働省)

特定技能は、最も多くの外国人が介護分野で就労している在留資格です。長期的な雇用が可能なため、事業者の間で積極的な受け入れが進んでいます。一方、技能実習は、介護職の基礎的なスキル習得を目的としており、一定期間の実習を経て母国に帰国することが前提です。しかし、一部の事業者では技能実習生を特定技能へ移行させる計画を立てるケースも増えています。

これらの制度は、それぞれ異なる目的や条件を持ちながらも、日本の介護現場での外国人人材受け入れに貢献しています。

介護分野での技能実習生受け入れ要件

日本の介護現場では、技能実習生の受け入れが進んでいますが、他の業種と異なり介護分野で技能実習生として一定の要件を満たさなければなりません。これらの要件を理解し、支援したうえで受け入れをおこなうことが、円滑な実習の実現につながります。

それでは、介護分野における技能実習生の受け入れ要件について詳しく解説します。

①技能実習生の日本語能力

介護業務では、利用者との円滑なコミュニケーションが必要なため、他の業種の技能実習と比べて高い言語能力が要件とされています。技術実習1号では、日常会話レベルの日本語理解力を備えていることが条件です。また、技能実習2号へ移行する際には、より高い日本語能力が求められます。この段階では、介護現場でのコミュニケーションだけでなく、専門用語や利用者の状態を的確に理解し、記録を作成できるレベルが必要です。

| 技能実習1号の日本語要件 | 技能実習2号の日本語要件 |

| ・日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格 ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格 |

・日本語能力試験(JLPT)N3以上の合格 ・介護技能実習評価試験(実技試験)と学科試験の合格 |

また、技能実習2号から特定技能への移行を目指す場合、さらなる日本語能力の向上が重要となります。介護分野の技能実習では、利用者との信頼関係を築くためにも、日本語能力の確保が不可欠です。そのため、技能実習生自身の努力だけでなく、受け入れ側の支援体制も重要なポイントとなります。

②入国前の講習

入国前講習は、日本に来てからの実習をスムーズに進めるための準備期間です。そのため、受け入れ企業や監理団体にとっても実習生が適応しやすくなる重要な仕組みといえます。特に、介護分野では、利用者との会話や安全なケアが求められるため、日本語能力と基礎知識の習得が欠かせません。

厚生労働省では、入国前の講習として、2か月以上の期間かつ320時間以上の課程を有し、そのうち1か月以上の期間かつ160時間以上の課程が、日本での技能修得に資する知識の科目に充てられた入国前講習の要件とされています。

③入国後の講習

技能実習生は、入国後に原則1か月間、法令に基づく入国後講習を受講しなければなりません。なかでも、介護職種は、日本語科目について240時間以上(N3取得者の場合は80時間以上)、介護導入講習については42時間以上の受講と他の分野に比べると長時間の受講が必須です。

ただし、入国前講習において各科目について所定の時間数の2分の1以上の時間数を受講した場合には、入国後講習において2分の1を上限として各科目の時間数を短縮できます。

④受け入れ施設の対象範囲

介護士として、技能実習生を受け入れる介護施設には、一定の要件が設けられています。そのため、就労だけでなく技能実習生が整った環境で実務を学び、日本の介護水準を理解しながら成長できるように支援していかねばなりません。

技能実習生を受け入れられる施設は、以下のとおりです。

| 児童福祉法関係の施設・事業 | ・児童発達支援 ・放課後等デイサービス ・障害児入所施設 ・児童発達支援センター ・保育所等訪問支援 など |

| 障害者総合支援法関係の施設・事業 | ・障害者支援施設 ・福祉ホーム ・地域活動支援センター ・グループホーム など |

| 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業 | ・第1号通所事業 ・老人デイサービスセンター ・特別養護老人ホーム ・指定通所リハビリテーション ・介護老人保健施設 など |

| 生活保護法関係の施設 | ・救護施設 ・更生施設 など |

| その他の社会福祉施設等 | ・地域福祉センタ ・隣保館デイサービス事業 ・原子爆弾被爆者養護ホーム ・原子爆弾被爆者デイサービス事業 ・労災特別介護施設 など |

| 病院又は診療所 | ・病院 ・診療所 など |

(参照元:厚生労働省)

これらの施設で、技能実習生は実習を通じて技術や知識を習得し、将来的に介護福祉士としての道を目指せるよう支援する役割も担います。

⑤受け入れ人数の制限

事業所が受け入れ可能な人数枠は、常勤介護職員の総数を上限として設定されており、それを超えて受け入れることはできません。

たとえば、一般的な技能実習1号の場合、事業所の常勤介護職員の総数が10人以下であれば1人、100人以上200人以下では10人、301人以上の常勤介護職員が在籍している事業所であれば、常勤介護職員の20分の1と決められています。

一部の特例措置として、施設の規模が大きく十分な指導体制が整っている場合、監理団体の指導のもとで通常の人数枠よりも多くの技能実習生を受け入れられるケースもありますが、個別の審査が必要です。

技能実習生受け入れに関する注意点

技能実習生の受け入れには、適切な管理と支援、さらに注意する点について把握しておかなければなりません。

それでは、技能実習生受け入れに関する注意点をみていきましょう。

現場での課題共有と調整

技能実習生の受け入れの、現場での課題共有と調整は重要な役割を果たします。言語の壁や業務の理解度の差などが現場での大きな課題となるため、定期的なミーティングやOJTの実施が欠かせません。

また、指導担当者と技能実習生の間でコミュニケーションを図ることが、実習の成功につながります。くわえて、業務の進め方や文化の違いに関する認識を共有し、柔軟に調整する仕組みを整えることで、より良い実習環境を実現できるでしょう。

信頼できる支援組織の選定

技能実習生の受け入れを円滑に進めるためには、信頼できる支援組織の選定が不可欠です。明確な支援を受けることで、技能実習計画の策定、入国前後の講習、生活面のサポートなどがスムーズに進みます。支援組織には、企業単独型と団体監理型のタイプに分かれますが、それぞれに違いがあります。

企業単独型は、企業が自ら技能実習生を受け入れ、直接指導や管理をおこなうため、独自の育成計画を立てやすいです。一方、団体監理型は、監理団体が間に入り、受け入れ企業を支援します。初めて受け入れる企業にとって負担軽減が可能です。

どちらのタイプを選ぶ場合でも、実績や対応力、技能実習生へのサポート体制を慎重に見極めましょう。適切な支援組織と連携することで、技能実習生が安心して働ける環境を整え、企業にとっても実習の成果を最大化できます。

よくある質問

外国人技能実習生の受け入れにあたり、受け入れ企業や施設が準備すべきことは?

受け入れ企業や施設は、技能実習計画の作成や監理団体との連携を進める必要があります。また、日本語研修の実施、生活サポート体制の整備、文化の違いを踏まえた教育など、実習生がスムーズに適応できる環境を整えることが求められます。

技能実習生が介護現場で直面しやすい課題と対策は?

技能実習生は、日本の介護現場で言葉の壁や業務の違い、利用者との関係構築などの課題に直面しやすいです。これに対し、日常会話を学ぶ機会の提供や、先輩職員による指導、外国人向けマニュアルの活用などでサポートすることが重要です。

技能実習から特定技能へ移行する際のポイントは?

技能実習を修了した後、特定技能1号へ移行するには、介護技能評価試験と日本語試験の合格が必須です。特定技能に移行すると転職が可能となり、より長期的に日本で働く道が開かれます。受け入れ側は、試験対策の支援や将来のキャリアについての相談対応をおこおこなうと、実習生の定着率向上につながります。

まとめ

外国人技能実習生の受け入れは、介護職の人材確保の点でとても重要です。近年では、ミャンマーやベトナムからの技能実習生が増加し、現場での活躍が期待されています。受け入れの流れとして、まず技能実習の要件を満たしたうえで、技能実習計画を作成し、監理団体の支援を受けながら申請を進めることが不可欠です。

実務経験を積みながらスキルを向上させ、最終的には介護福祉士の資格取得を目指すことが理想的です。そのためには、しっかりとした受け入れ体制を整え外国人技能実習生が安心して働ける環境をつくり、現場の人材不足解消につなげていきましょう。