基本情報

農業分野で外国人が働ける在留資格|労働者数現状・雇用方法

2025.03.31 2025.04.01

農村人口の減少や農業従事者の高齢化などが原因で、農業分野における人手不足が問題となっています。その解決方法として、外国人労働者の雇用を検討している方も少なくありません。

この記事では、外国人が農業分野で働くために必要な在留資格や雇用主がしなければいけないこと、雇用する際の注意点などを紹介します。

農業分野で外国人を採用するには?

外国人が農業分野で働くためには、該当する在留資格を取得していなければいけません。外国人労働者の採用を検討している方は、必要な在留資格について正確に理解しておく必要があります。

基本的に外国人が日本で働くには、出入国在留管理庁が定める在留資格を取得していなければなりません。さまざまな在留資格がありますが、農業に従事できるものは限られています。適切な在留資格を取得していない外国人を農業に従事させてしまうと、雇用主は不法就労助長罪に問われてしまう可能性があります。在留資格の中には単純労働が認められていないものがあるため、従事可能な業務まで正確に理解しておく必要があります。

農業分野で働ける在留資格

外国人が農業分野で働ける在留資格は複数ありますが、「技能実習」と「特定技能」取得者が多くの割合を占めています。

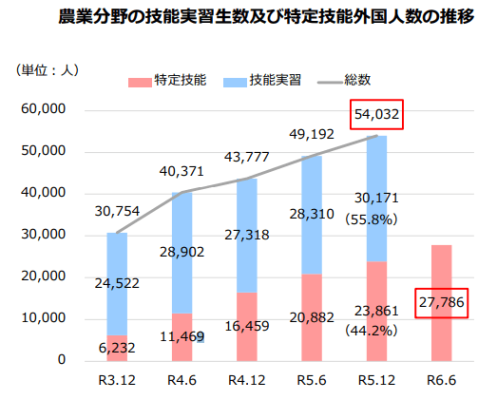

下記のグラフは農業分野の技能実習生と特定技能外国人数の推移をまとめたものです。

(引用元:農林水産省ホームページ「農業分野における外国人材の受入れについて(令和7年3月)」)

上記のグラフから農業分野の外国人労働者数は、過去5年間で80%増加し、技能実習と特定技能取得者がともに増え続けており、今後も増加傾向が続くことが予想されます。

特に、特定技能取得者は過去5年で約4倍も増加し、技能実習取得者との割合が縮まってきています。特定技能取得者が増加している主な理由は、派遣雇用が可能なことや技能実習取得者が実習期間終了後、コロナ帰国できず特定技能を取得し日本で継続して働いている外国人が増えているためといわれています。

特定技能や技能実習取得者の他に農業分野で働ける外国人としては、在留資格「特定活動」取得者や「定住者」「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」などがあります。しかし、取得難易度や労働時間制限、従事可能な職種の多さなどから、農業分野で働いている人は技能実習や特定技能取得者に比べると多くありません。

農業分野で雇用可能な外国人労働者の在留資格を詳しく知ろう

多くの日本の農家や企業は、必要に応じて柔軟な雇用ができる技能実習制度や特別技能制度を利用しています。在留資格により認められている作業内容や在留期間などが異なります。そのため、これから外国人労働者の雇用を考えている農家や企業は、農業分野で雇用できる在留資格について正確に理解しておくことが重要です。

①技能実習制度で受け入れる(雇用)場合

| 項目 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |

| 目的 | 発展途上国の人材育成・技術移転 | ||

| 在留期間 | 1年3 | 2年 | 3年 |

| 年齢制限 | 18歳以上 | ||

| 雇用主の変更(転職) | 原則不可 | ||

| 派遣の可否 | 不可 | ||

| 日本語要件 | 不要 | ||

| 賃金 | 最低賃金保証 | ||

| 家族の帯同 | 不可 | ||

技能実習制度には、第1号、第2号、第3号と3つの段階があります。

| 【技能実習1号】技能実習を開始した外国人が該当し、基本的な作業の習得が目的。在留期間は原則1年。 【技能実習2号】技能実習1号を修了し、より高度な作業の習得が目的。在留期間は最長2年。 【技能実習3号】技能実習2号を修了し、より熟練した技術の習得が目的。在留期間は最長2年。 ※1号から3号まで通算で最長5年 |

【従事できる業務範囲】

| 【耕種農】施設園芸、畑作・野菜、果樹 【畜産農業】養豚、養鶏、酪農 |

耕種農業と畜産農業に関連した作業は例外的に認められることがあります。

例)ビニールハウスの管理、農作物の収穫や袋詰め、家畜の飼育管理(給餌や清掃など)

※ただし、技能実習生は、同一職種の作業しか認められていないため、耕種農業と畜産農業を同時に実習することはできません。

技能実習生を受け入れ側がすべきこと

技能実習生を受け入れ側は、監理団体の指導・サポートを受け技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の地方事務所・支所に申請し認定を受ける必要があります。また、技能実習生が技能実習1号から2号へ移行した場合は、実習生本人に代わって地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行うことができます。

| 役職名 | 人数 | 主な役割 |

| 技能実習責任者 | 各1名以上 | 技能実習全体の管理・制度運営の責任者 |

| 技能実習指導員 | 技能指導を担当(同職種で5年以上の実務経験が必要) | |

| 生活指導員 | 技能実習生の生活面のサポート |

また、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任しなければ、技能実習生を受け入れることはできません。1人が3つの役職を兼任できますが、適切に役割を果たせていないと改善指導や技能実習生の受け入れ禁止などの処分を受ける可能性があります。

監理団体に相談しながら適切な管理を心掛け、技能実習生と適切なコミュニケーションを取り信頼関係を築くよう努めましょう。

②特定技能制度で受け入れる(雇用)場合

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 目的 | 労働力確保 | |

| 在留期間 | 最長5年無制限 | 無制限 |

| 年齢制限 | 18歳以上 | |

| 雇用主の変更(転職) | 可能(同業種に限る) | |

| 派遣の可否 | 可能 | |

| 日本語要件 | 特定技能評価試験または日本語能力試験N4以上 | |

| 賃金 | 日本人と同等以上を保証 | |

| 家族の帯同 | 不可 | 可能 |

特定技能には1号と2号があり、農業分野の作業は1号しか適用されていませんでした。しかし、2023年6月2号の対象分野に農業が追加され、特定技能外国人なら1号2号にかかわらず農業分野で雇用できるようになりました。

【特定技能外国人が従事できる業務範囲】

| 【耕種農】施設園芸、畑作・野菜、果樹 【畜産農業】養豚、養鶏、酪農 |

特定技能外国人は、技能実習生よりも専門的な幅広い業務を行うことができるため、雇用主のニーズに合わせて柔軟に働くことができます。

特定技能外国人を受け入れ側がすべきこと

特定技能外国人の受け入れ側は、生活や各種手続きのサポートだけでなく、在留資格変更や更新手続きのサポートも行わなければなりません。

特定技能1号が2号へ移行する場合は、実務経験の証明書類の発行や在留資格変更許可申請書の記入、継続雇用を証明するための雇用契約書の準備などをしなければなりません。雇用主が特定技能1号から2号への移行に伴うサポートをするのが難しい場合は、行政書士や専門のコンサルタントに依頼して、サポートを代行してもらえます。

その他の在留資格で受け入れる(雇用)場合

技能実習と特定技能以外の在留資格で農業分野で働けるのは、「留学生のアルバイト・特例措置」や「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」があります。留学生は原則として日本で就労することは認められていません。

しかし、学費や生活費の補助目的で学業に支障をきたさない範囲でアルバイトすることが認められています。最寄りの入国管理局に資格外活動許可の申請をして認められれば、週28時間以内ならアルバイトできるようになります。

留学生が農業分野でアルバイトできる業務は、収穫作業や出荷作業、農作物の手入れ、農業の清掃などです。

留学生が週28時間以上働いた場合、留学生は不法就労とみなされ、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金、在留資格の取消や出国命令を受ける可能性があります。雇用主や斡旋者は、不法就労助長罪で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられることがあるので、必ず在留カードを確認し就労時間の制限を厳守するよう心掛けましょう。

定住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、農業分野において耕種農業や畜産農業作業に従事できます。雇用主は、特定技能実習生や特定技能外国人のように生活面のサポートなどをする義務はありませんが、労働基準法に従った待遇や労働条件の整備などをするよう心掛けましょう。

外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者の農業分野における雇用は、さまざまなメリットがあります。

人手不足の解消

日本の農業従事者は、年々減少しているだけでなく高齢化により労働力の減少が大きな問題となっています。

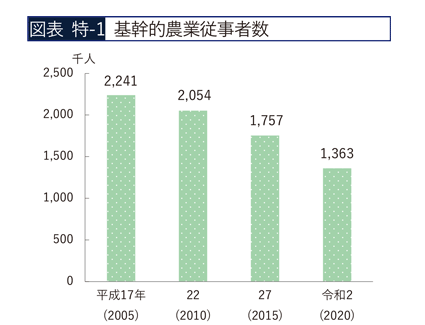

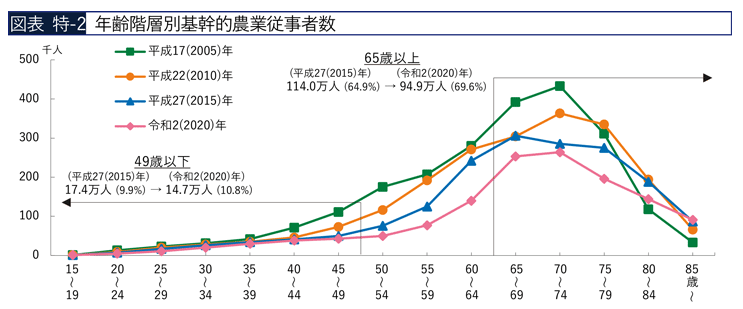

以下のグラフは、基幹的農業従事者数と年齢階層別農業従事者数です。

※基幹的農業従事者とは、主な仕事として農業に従事している人を指します。

(引用元:農林水産省ホームページ「基幹的農業従事者」)

(引用元:農林水産省ホームページ「基幹的農業従事者」)

2005年の農業従事者は約224万人いましたが、2020年には約136万人と約40%も減少してしまっています。65歳以上の農業従事者の割合は、2015年の64.9%(114万人)から2020年69.6%(94.9万人)とたった5年間で約5%も上昇しています。また、新たに農業を始める人も年々減少しており、今後も日本人の農業従事者は減少し続ける傾向がみられます。

外国人労働者を農業分野に雇用することで、人手不足が解消され農業経営の安定につながります。日本に来ている技能実習生や特定技能生の大部分は、20〜30代です。若い労働力を確保することで生産性の向上も期待できます。

(参照元:農林水産省「農業労働力に関する統計」)

地域経済の活性化

外国人労働者が増えると地域に住む外国人も増えます。住民が増えると消費の増加や飲食店や商業施設の売上が増加が期待できます。また、農産物の生産量増加は、農産加工業や流通業などの関連産業にも好影響をもたらします。このように外国人労働者を雇用することは、地域経済の活性化につながることもメリットです。

地域社会の活性化

外国人労働者の雇用は、地域に新しい文化交流をもたらし、地域社会の活性化が期待できます。地元住民との交流を通じて、互いの文化を理解・尊重し合うことは、多様な価値観・文化を受け入れる社会づくりに寄与します。

農業分野で外国人労働者を受け入れる方法

農業分野で外国人労働者を受け入れるには、主に3つの方法があります。在留資格によって利用できる受け入れ方法が異なるので注意してください。

1.農家が直接外国人労働者を雇用する場合

| メリット | デメリット |

| ・労働環境を柔軟に調整できる ・効率的に作業を進めやすい |

・さまざまなサポートが必要 ・快適な労働環境の整備 |

農家が直接外国人労働者を雇用するメリットは、密接なコミュニケーションが取れて、労働環境を柔軟に調整でき、効率的に作業を進められる点です。季節ごとに労働量の変動が大きい農業では、労働時間や作業時期を外国人労働者と話し合いながら決められるので大きなメリットとなります。

しかし、デメリットもあります。各種手続き、労務管理、日本語教育、生活環境の整備などさまざまなサポートを農家が行わなければいけません。また、文化や習慣の違いを理解し、誤解や摩擦が起こらないような快適な労働環境の整備が必要です。

また、受け入れる方法は、技能実習と特定技能で異なります。

| 技能実習の場合 | 特定技能の場合 |

| 監理団体を通じて受け入れる | 登録支援機関から紹介してもらう |

技能実習の場合は、一般的に監理団体を通して技能実習生を受け入れます。農家は監理団体と契約すれば、技能実習計画の作成や生活面のサポートなどを受けられます。農家は技能実習生と労働条件などを明記し雇用契約も結ぶ必要があります。

監理団体を通さずに技能実習生を受け入れることもできますが、海外に現地法人を持っていることなどの条件があるため、一部の大手企業や農業法人以外は、監理団体を通して技能実習生を受け入れています。

特定技能の場合は、一般的に農家は外国人の生活面や各種手続きなどのサポートを行ってくれる登録支援機関と支援委託契約を結び、特定技能外国人を紹介してもらいます。農家は、紹介された外国人と雇用契約を結ぶ必要があります。

登録支援機関を利用しないで特定技能外国人を受け入れる方法もありますが、生活面や各種手続きのサポートなどをすべて農家がしなければいけません。登録支援機関へ支払う費用を抑えられますが、支援体制を整える負担が大きいことや外国人雇用のノウハウがないなどの理由で、多くの農家は登録支援機関を利用して特定技能外国人を受け入れています。

2.派遣元が外国人労働者を雇用して農家に派遣する場合

| メリット | デメリット |

| ・労働管理負担の軽減 ・ニーズに合った柔軟な雇用 |

・派遣料の負担 ・作業内容や方針の理解不足 ・派遣契約の正確な理解と遵守 |

技能実習制度では派遣は認められていないため、派遣を利用して外国人労働者を受け入れられるのは特定技能外国人だけです。派遣元が特定技能外国人と雇用契約を結び、農家は派遣元と労働者派遣契約を結び、外国人を派遣してもらいます。

外国人労働者の雇用に派遣を利用するメリットは、労働管理負担が軽減されることです。派遣元が支援計画を作成し、外国人を支援する義務があります。また、繁忙期だけ外国人を派遣してもらうことも可能です。

しかし、派遣元に派遣料を支払わなければならないため、外国人を直接雇用するよりも費用がかかる可能性があります。直接雇用する場合に比べると、外国人労働者とのコミュニケーションが薄くなるため、作業内容や農家の方針を理解してもらうのが難しくなるケースもあります。また、派遣元と外国人労働者の派遣契約を正確に理解し、契約の範囲内で働いてもらわなければなりません。もし、契約範囲以上の労働をさせてしまうと、罰則が科せられる可能性があるので注意が必要です。

3.農作業を請け負っている法人が外国人労働者を雇用する場合

| メリット | デメリット |

| ・労務管理や行政対応の軽減 ・一定の技術を持った外国人労働者の確保 |

・請負業者への支払いによるコスト増加 ・作業内容や作業進度の調整が難しい |

請負法人から外国人労働者を派遣してもらう方法は、技能実習には利用できず特定技能だけ可能です。請負法人は、外国人労働者と雇用契約を結び、農家に外国人を派遣してもらいます。農家は、請負法人と請負契約を結び、外国人労働者と雇用契約を結ぶ必要はありません。

派遣元から外国人労働者を派遣してもらう場合は、農家が外国人に作業内容を直接指示できますが、請負法人を利用する場合は、農家が外国人に作業内容を直接指示できず、請負企業の判断で作業が進められます。

労務管理や行政対応を請負企業が行ってくれるため、手間を抑え一定の技術を持った外国人労働者が確保できます。

一方、請負業者への支払いによるコスト増加、外国人労働者に直接指示が出せないため、急な作業内容の変更や作業進度の調整などが難しいといったデメリットがあります。信頼できる請負法人を探し、契約時に作業内容を正確に伝えておくことが重要です。

農業分野の補助金・助成金の活用方法

外国人労働者を農業分野で雇用する際、補助金や助成金の活用が可能です。厚生労働省や地方自治体がさまざまな補助金や助成金を設定しています。それぞれの地域で活用できる補助金や助成金があると思いますので、事前に実施されていないか確認してみましょう。

今回は、以下の地方自治体が実施している補助金を例にあげて2つ紹介します。

令和6年度 網走市 特定技能外国人材 受入支援補助金

北海道の網走市では、特定技能外国人材を新規雇用した事業者に対して補助金が交付されています。

補助金交付対象の要件は、以下のとおりです。

| 要件 | |

| 事業主 | ・市税の滞納がない者 ・暴力団・暴力団員・暴力団関係事業者でない者 |

| 外国人材 | ・網走市に住民登録がある者 ・在留資格が特定技能1号または2号である者 ・令和6年1月1日以降に市内の事業所等で新規に雇用した者 ・雇用された日から90日以上が経過し、かつ補助金の交付後も雇用する予定がある者 ・市内の事業所で従事している者 ※技能実習から特定技能に移行した外国人は、移行後90日以上が経過している必要がある |

| 補助金額 | 3万円/人 |

| 申請書類 | ・特定技能外国人材受入支援補助金交付申請書兼請求書 ・在留カード(写し) ・社会保険被保険者証(写し) ・住民票(写し) |

(参照元:網走市役所ホームページ「令和6年度「特定技能外国人材支援補助金」について」)

令和6年度茨城県外国人労働力確保支援事業

茨城県では、農業分野の特定技能外国人が資格取得や講習受講をするための経費や監理団体などがおこなう日本語講習会などにかかる経費に対して、補助金が交付されています。

補助金交付対象の要件は以下の通りです。

| 要件 | |

| 補助対象経費 | ・1.特定技能外国人の農作業に必要な資格取得などにかかった経費 ・2.監理団体または実習実施者が技能実習生に対して実施または技能実習生を参加させる日本語講習会などにかかった経費 |

| 外国人材 | ・1.特定技能外国人、特定技能所属機関 ・2.監理団体、実習実施者 |

| 補助率 | ・1. 10/10 ・2. 1/2 |

| 申請書類 | ・外国人労働確保支援事業費補助金交付申請書 |

| 申請先 | 茨城県農林水産部農業経営課就農・農業参入支援室 |

(参照元:茨城県庁ホームページ「茨城県外国人労働力確保支援事業」)

外国人労働者雇用での注意点や課題

外国人労働者を雇用する際、適切な対応を怠ると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは、外国人労働者を雇用する際に特に気をつけるべき注意点や課題を4つ紹介します。

不法就労

不老就労を防ぐために、在留カードを確認し該当する在留資格を取得しているか確認しましょう。各在留資格には活動内容が決められており、認められている内容以外の就労をさせることが禁止されています。不法就労は、外国人本人だけでなく雇用主側にも罰則が科せられます。外国人労働者の雇用主は、在留資格についての正確な知識と法令を遵守するモラルが求められています。

適切な給与や労働条件の設定

外国人労働者にも同じ労働に従事している日本人と同額の給与を支払わなければいけません。最低賃金法で規定されている地域別最低賃金額以上を支払わない場合は、罰則を科せられるだけでなく企業の評判を損ねるリスクもあります。労働環境についても労働基準法の遵守を心掛けなければいけません。

また、母国の家族に送金するために働いている外国人労働者が多いため、送金手続きのサポートなどをすると外国人労働者の信頼感を高め、真面目に仕事に取り組んでくれることが期待できます。

お互いの文化、宗教、仕事観、価値観などの尊重

外国人労働者は、日本とは異なる文化的・宗教的な背景を持っています。違いを理解していても配慮せず、雇用主の考えを押し付けてしまうとトラブルに発展する可能性があります。

例えば、イスラム教徒の労働者なら、礼拝時間の確保や食事制限に配慮することが重要です。また、宗教的な祝日や習慣を理解し適切な対応をすることも、信頼関係を築くことにつながります。

さらに、仕事観や価値観の違いにも配慮する必要があります。相互理解を深め、外国人労働者に合った柔軟な対応をすることが、不要なトラブルを避け気持ちよく働いてもらうことにつながります。

人種や国籍による差別

外国人労働者を募集するとき、人種や国籍を限定することは、差別や法律上の問題につながる可能性があります。職業安定法第3条により求人募集に際しても、人種や国籍、信条等による条件を付けることは禁止されています。

募集時に人種や国籍などの条件は付けなくても特定の国籍の外国人だけを採用していると、適切な人材を見落としてしまう可能性があります。

そのため採用時は、スキルや経験を重視し、公平な基準で選考することが重要です。また、雇用後も人種や国籍などを理由に給与や労働条件に差をつけることは禁止されています。

仕事面・生活面のサポート

来日した外国人は、言葉の壁や文化・価値観・生活習慣の違いなどに慣れる必要があり、最初のうちは生活していくだけでも大変です。特定技能や技能実習では雇用主が支援すべき内容は決まっています。

ですが、それにとらわれず、次のようなさまざまな面でサポートをする必要があります。

| ・外国人向けの物件が少ない農村部では企業側が住居を用意する ・日本語が不自由な外国人に役所での手続き、銀行口座の開設手続き、携帯電話の契約手続きのサポート ・職場で孤立しないように積極的に理解しやすい言葉で声を掛ける ・生活必需品の買い出しの付き添い ・困っていることや相談事がないかこちらから聞くようにする |

外国人が職場で孤立せず快適に働き、地域社会と良好な関係を築き生活しやすくなるようなサポートをすれば、外国人材が定着し人手不足や生産性の向上につながります。

農業分野の外国人受け入れはミャンマーブリッジがおすすめ

ミャンマーブリッジでは、農業分野の外国人の受け入れをサポートしています。特定技能外国人や技能実習生をはじめお客様のニーズに合わせた最適な人材をご紹介いたします。適切な外国人を受け入れて人手不足を解消し、経営を安定させる手助けをいたします。

外国人材の受け入れをお考えの方は、ミャンマーブリッジまでにお気軽にお問い合わせください。

<ミャンマーブリッジ問い合わせ>

よくある質問

農業特定技能協議会に加入するときに費用がかかりますか?

費用は一切かかりません

特定技能外国人を耕種農業と畜産農業の両方に従事してもらうことは可能?

耕種農業と畜産農業の両方の技能測定試験に合格していれば、耕種農業と畜産農業作業の両方に従事してもらうことが可能です。しかし、片方の試験しか合格していない場合は、合格している方の作業しか従事してもらえません。

アルバイトをしてもらう留学生は、どのように探せばよいのですか?

大学や専門学校の求人掲示板や留学生向け派遣会社、オンライン求人サイト、地域の外国人支援団体などを利用して探します。

技能実習生と特定技能外国人のどちらを雇用するのがおすすめですか?

ニーズによって異なります。すぐに働ける即戦力の人材を探している場合は、特定技能外国人がおすすめです。指導しながら種蒔きや水やり、収穫作業などをしてもらう外国人材を探している場合は、技能実習生がおすすめです。

まとめ

人手不足が深刻な問題となっている農業分野では、技能実習や特定技能などの在留資格を取得した外国人労働者の受け入れが年々増加しています。在留資格によって認められている作業範囲やサポート内容が異なるため、ニーズを満たす適切な外国人労働者を雇用することが大切です。適切な雇用管理をおこない、外国人労働者と信頼関係を築くことが経営の安定につながります。